汽车抵押融资能融多少(融资抵押车辆的风险)?

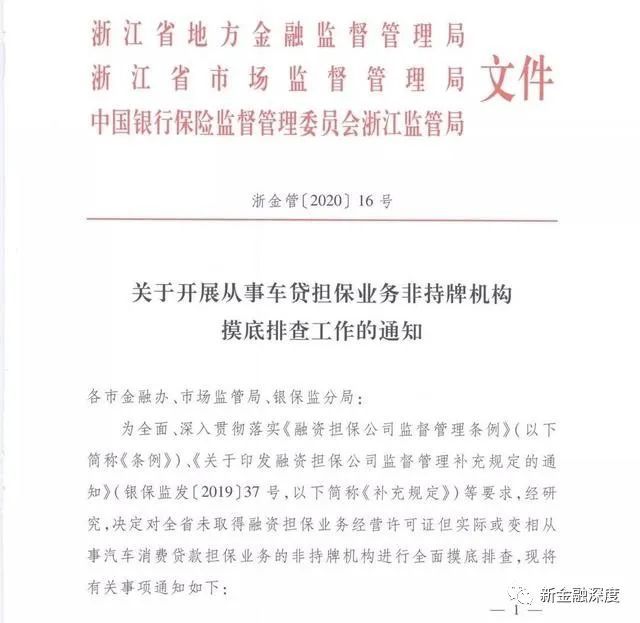

近日,浙江金融监管局等三大机构联合下发《关于开展从事车贷担保业务业务非持牌机构摸底排查工作的通知》,对省内未取得融资担保业务经营许可证但实际或变相从事汽车消费贷款担保业务的非持牌机构进行全面摸底排查。本次摸排对象主要包括:非融资担保公司、汽车经销商、汽车销售公司、信息咨询公司、资产管理公司、融资租赁机构等非持牌机构。

“新华融媒看财经记者”了解到,近年来,车贷业务市场规模迅速增长,包括融资租赁公司在内的没有融资担保资质的公司以“助贷”的身份进入车贷市场,为借贷人办理汽车消费贷业务,并为金融机构提供担保,以合作中介的名义、实际上从事着放贷业务。而对借贷人来说,可能面临高利率、“阴阳合同”的风险。更严重的是,如果借贷人遭遇到这类形式的“套路贷”,很可能落个车财两空。

记者向多位业内专业人士了解到,上述文件主要针对的非持牌机构的车贷担保业务,是对于去年10月份银保监会等九部委下发政策的具体落实。据介绍,浙江是国内担保业务比较发达的企业聚集地,规模体量比较大,浙江开展治理工作,有示范作用,下一步可能全国其他省份会加快跟进。监管对于那些观望和不执行政策的融资担保企业加快整治,也有利于车贷行业的规范。

车贷市场乱象重重

“0首付,放款快”“一成首付新车开回家”……这种模式的购车方案,意味着大多数白领的一个月工资,就能轻松支付首付买车。

诱人的宣传,令不少人选择了汽车分期贷款的购车模式,后来才发现这些看起来“很美”的宣传背后全是“陷阱”。不少车主以为办理的是汽车分期贷款,却发现实际签订的是融资租赁合同。即每月的还款实际上是付租金,在贷款结清前,车辆及车牌所有权并不属于车主。此外,在贷款办理过程中,手续费、服务费、GPS费等额外收费,也在变相增加消费者购车的实际成本。

据了解,汽车金融过去两年发展态势火爆,许多汽车网络销售公司、金融服务公司、信息服务公司、融资租赁公司等推出分期分款方式,类似于消费贷款,但实际是助贷业务。在这种模式下,消费者买车时不仅与银行签署《贷款协议》,由银行放款。还会同时与融资租赁公司签署《汽车融资租赁协议》,当借贷人无法按时还款时,融资租赁公司先代偿了客户对金融机构的贷款,然后以《汽车融资租赁协议》提起诉讼要求还款人偿还剩余贷款,或是解除合同,收回车辆。在此过程中,汽车融资租赁公司赚取的是金融服务费等附加费用。当然这些额外费用最终将由消费者承担。

助贷模式中,担保成为必不可少的一环。车咖院创始人兼CEO黄成伟向记者介绍,为了方便开展业务,融资租赁公司或助贷平台会为银行的汽车贷款提供担保,或引入具有融资担保资质的公司(保险公司、融资担保公司)提供担保,同时签订抽屉协议,为该具有融资担保资质的公司提供“反担保”。

对于银行来说,通过与这类助贷机构合作,汽车金融业务就从“零售”做成了“批发”,快速拓大了车贷发款规模。然而值得注意的是,按照2017年监管部门发布的相关政策,融资担保公司必须实缴注册资金(不能低于政策规定的最低注册资金),融资担保业务总额不能超过实缴注册资金的十倍,即十倍杠杠。而上述助贷机构只是提供名义担保,并不具备相应的资金实力承担担保责任,一旦真正的出现大规模风险,根本没有实力履行担保责任,只是倒闭了事。此时金融机构就面临一定的系统性风险。另外,助贷机构几乎全权代理了汽车贷款、还款的各项流程,银行缺乏对分期客户的穿透式风控,参与程度也较低,为各类违规操作制造了漏洞。

今年2月3日,据深圳银保监局披露,平安银行因15项业务违规被罚款720万元。其中汽车金融领域的违规事项包括汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成;汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失;汽车消费及经营贷款审查不到位;个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押等。

除“助贷+融资担保”模式外,一些汽车金融服务公司还冒充车抵贷、汽车消费贷款,做着不过户“假回租”的售后回租业务, 涉嫌“套路贷”。

去年6月,浙江省扫黑办就曾发布通告,公布了一起以低息车贷为幌子的“套路贷”典型案例。2015年9月起,谢某辉、施某权、胡某兵、陈某等人注册成立浙江投浙家金融服务外包有限公司,以低息为诱饵,以正常车贷为名,对外招揽车辆抵押借款生意,通过签订虚高债务、制作虚假流水、肆意认定违约、索要违约金、拖车费、滞纳金、拖走受害车辆等方式,有组织实施“套路贷”活动,造成恶劣社会影响。2018年7月,温州鹿城区公安机关统一收网,抓获犯罪嫌疑人23名。2019年12月25日,该案23名被告人因敲诈勒索罪、诈骗罪一审判决1年2个月至16年不等的有期徒刑。

监管政策落实速度加快

早在2019年10月23日,中国银保监会等九部委就印发《融资担保公司监督管理补充规定》(下称《补充规定》),要求从严规范融资担保业务牌照管理,无牌照但实际从事融资担保业务的,将直接“予以取缔”。

规定早就下发,但现实情况是,近半年来,市场中仍存在大量的不具有担保资质的公司,为汽车贷款提供担保。有从业人员透露,对于这种做法“银行也是睁一只眼闭一只眼,不怎么管”、“法院对于这类追偿案件判决都是支持的”等等。

业内律师认为,从银行的角度看,这类业务中只要银行确保自身是合规的,就不会把送上门的生意赶出去。不具有融资担保资质的公司为银行提供融资担保,相关责任也不是银行承担。但对于非持牌机构来说,可能面临着民事+刑事的法律风险。从目前出台的法律法规来看,不具有融资担保资质的公司开展或变相开展融资担保业务,其承担行为可能会被判定为无效。

因此,即使融资租赁公司代偿了银行贷款,其对借款人的追偿权可能落空。更严重的是,无资质非法从事融资担保业务,可能会涉嫌非法经营犯罪,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

记者注意到,《补充规定》下发后,今年4月15日,河南金融局下发《关于做好住房置业担保公司等四类机构监管工作的通知》,要求需要开展汽车消费贷款担保业务的汽车经销商、汽车销售服务商,应当按照《融资担保公司监督管理条例》《河南省融资担保公司设立审批工作指引(2019年修订版)》规定的条件和程序设立融资担保公司。对于已经开展汽车消费贷款担保业务的汽车经销商、汽车销售服务商,应当按照《补充规定》的规定,立即终止此类业务,并妥善结清已开展的存量业务。今年5月7日,青海省地方金融监督管理局《关于将非持牌住房置业担保公司和信用增进公司等机构纳入监管的通告》,要求包括经营汽车消费贷款担保业务的汽车经销商、汽车销售服务商等机构在内的4类机构于5月31日前到省地方金融监管局进行登记。

据不完全统计,浙江省是全国第三个开展排查工作的地区,本次摸排对象主要包括:非融资担保公司、汽车经销商、汽车销售公司、信息咨询公司、资产管理公司、融资租赁机构等非持牌机构。要求浙江各市金融办须于5月31日前,将属地摸排报告,报浙江省金融监管局,抄送浙江省市场监管局和浙江银保监局。虽然相比河南省文件中“立即终止此类业务”的态度有所缓和,但浙江监管的这份文件在行业内引发了广泛关注。

对此,黄成伟表示,浙江是国内担保业务比较发达的企业聚集地,规模体量比较大,因此在行业里的反响比较大。昨晚消息一出来,就在行业人员朋友圈内刷屏了。

另一位车贷从业人员提供的数据是,浙江系担保在全国车贷市场占据的比例可能已经超过了1/3的量。

上述2位行业人士均认为,浙江率先开展治理工作,有示范作用,下一步可能全国其他省份也会加快跟进。监管对于那些观望和不执行政策的融资担保企业加快整治,也有利于车贷行业的规范。

另外值得一提的是,4月15日,浙江政府新闻办召建设平安浙江新闻发布会,称2020年是“扫黑除恶”专项斗争收官之年,浙江省公安厅将组织开展“套路贷”等涉网黑恶犯罪专项打击整治行动。

深圳一家国资背景的金融机构综合服务商相关人员向记者透露,目前市面上融资担保牌照的价格在300万元左右,最近一两个月咨询的客户有所增加。他认为,这次银保监会的监管政策对于助贷模式类公司的影响是最大的。这些公司要么注册或收购融资担保公司,按照监管要求开展业务,要么转型非金融业务。“再不布局融资担保以后估计业务更难开展,如果因无法开展相关业务而产生的损失,我相信这个数字应该不止小几百万。”

记者注意到,2020年以来,已有沣邦租赁成立福建省沣之盈融资担保有限公司,浙江吉利汽车有限公司与北京好车多多科技有限公司共同成立浙江星智融资担保有限公司等。